2021년 9월 23일 몽골에서 열리는 The 3rd Internaitonal Conference on Environmental Scienceand Technology (EST2021)를 소개합니다!

본 학회는 환경과학과 기술 해결책을 논의하기 위해 다양한 국적과 배경을 가진 연구자들이 격년마다 모이는 학술행사입니다. 몽골에서 주최를 하며, 특히 올해는 몽골에서 현대 과학이 시작된 100주년 기념 및 몽골 과학 협회의 60주년을 기념하는 특별한 행사입니다.

전통적인 환경, 자연, 복원, 예방기술, 사회 경제, 지속가능성에 관련된 연구 뿐만 아니라, 특별히 올해는 COVID-19에 관련된 세션을 열었습니다. 이 학회에는 몽골, 중국, 러시아, 독일, 일본, 한국, 캐나다, 인도 등에서 연구자들이 참여할 예정입니다.

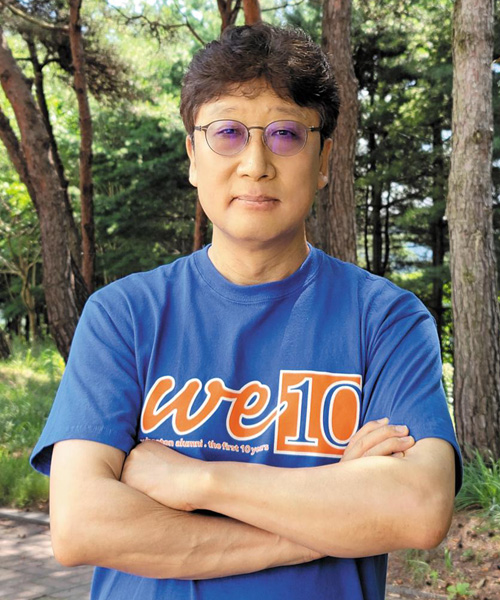

특히 Future Earth도 공동주최로 참여하는 학회로써, Future Earth Korea의 김준 디렉터가 기조연설자 중에 한 분으로 초청받았습니다. 김준 디렉터는 ‘Post COVID-19 Environmental Research: The Great Transition’이라는 제목의 연설을 할 계획입니다.

더 자세한 사항은 EST2021 링크에서 확인하실 수 있습니다:

http://est.igg.ac.mn/49.html

탄소 중립은 인류 마지막 기회 단순한 삶 실천하세요

김준 서울대 교수는 “심플 라이프, 단순한 삶으로 돌아가는 것이 탄소 중립을 실천하는 해법”이라고 말했다.

국제 연구 의제 발맞춰 에너지 순환 모니터링

“기후변화 ‘위험 단계’ 코로나19 시작에 불과…

다음 세대를 위해 지금 당장 해야할 일은 덜 먹고, 덜 쓰고, 나누기”

“지금 우리 세대는, 인류가 지구라는 행성에 무슨 짓을 했는지 심각하게 깨달은 ‘첫’ 세대입니다. 그런데 불행하게도 그것에 대해 뭔가 해볼 수 있는 마지막 세대이기도 해요. 지금 행동하지 않으면 미래는 없죠.”

지난 12일 서울 관악구 소재 서울대 조경·지역시스템공학부 복잡계* 과학 연구실에서 만난 김준(62) 교수의 말이다. 그는 서울대 아시아연구소 미래지구 프로그램(Future Earth in Korea) 디렉터(총괄책임)로, 지구적 에너지·물·탄소의 순환을 모니터링하며 인류의 지속 가능성에 관해 연구하고 있다. ‘미래 지구’는 2012년 6월 유엔 지속가능발전 정상회의(Rio+20)에서 발의된 국제 연구 플랫폼이다.

김 교수는 “탄소 중립* 문제는 인류가 결코 넘어서는 안 되는 생태적 상한(上限)의 하나”라며 “생물 다양성의 손실과 질소·인의 축적은 이미 경계를 넘어섰고, 기후변화를 포함해 토지 개간, 담수(淡水·염분이 없는 물) 고갈 등도 위험 수준에 이르고 있다”고 했다. 그러면서 “생태계 마지노선의 붕괴가 코로나19 팬데믹의 원인이 됐다”며 “코로나19는 시작에 불과할 수 있다”고 경고했다.

김 교수는 “생태적 상한과 함께 사회적 기초의 하한(下限)도 고려해야 한다”며 설명을 이어갔다. 사회적 기초란 모든 이가 반드시 누려야 할 최소 수준의 안녕(安寧)으로서 보건, 교육, 식량, 물, 에너지, 주거, 일자리 등을 포함한다.

김 교수는 영국의 경제학자 케이트 레이워스(Kate Ra worth)의 ‘도넛경제학’을 소개하며, 사회적 기초의 하한을 보장하고 생태적 상한을 넘지 않는 영역을 ‘도넛 공간’이라 부른다고 했다. 상한선이 그리는 큰 원과 하한선이 그리는 작은 원 사이에 존재하는 공간이라 해서 도넛에 비유한 것이다.

“우리나라가 진정한 의미의 선진국이 되려면, 이 도넛 공간을 지향해야 해요. 인류의 미래, 당연히 희망적으로 봐야죠. 희망이 있으니깐 해보는 거잖아요.”

지금 당장 ‘실천’하면 세상 바꿀 수 있어

김 교수는 인류가 처한 ‘우울한’ 현실을 냉정하게 분석하면서도 내일에 대한 ‘희망’을 이야기했다. 그는 해법으로 ‘비저니어링(Visioneering)’을 제시했다. 비저니어링은 ‘비전(Vision)’과 ‘엔지니어링(Engineering)’의 합성어다. 김 교수는 “솔선수범하는 정부의 ‘거버넌스(Governance)’, 비전을 실행에 옮기는 ‘관리’, 이를 통합하고 피드백하는 ‘모니터링’ 등 세 가지 요소가 조화를 이루는 비전의 엔지니어링이 필요하다”고 강조했다.

그렇다면 ‘탄소 중립’을 위해 현재 우리가 할 수 있는 일은 뭘까? 김 교수는 “심플 라이프, 단순한 삶으로 돌아가는 것이 해결책”이라고 명쾌하게 답했다. “다음 세대를 위해 덜 먹고, 덜 쓰고, 다시 쓰고, 가진 것을 나누자는 것이죠.”

오늘, 지금 당장, 작은 것이라도 실천한다면 우리는 세상을 바꿀 수 있다. 복잡계 연구로 노벨화학상을 받은 일리야 프리고진(Ilya Pri gogine)이 “작은 요동이라 할지라도 그것이 전체 구조를 변화시킬 수 있기에 개별적 행동은 결코 무의미하지 않다”고 말한 것을 언급하지 않더라도….

*복잡계(Complex systems): 작은 사건처럼 보이는 수많은 변수가 유기적으로 작용해 큰 영향력을 갖게 되는 체계. 지구 시스템도 복잡계에 속한다.

*탄소 중립(Carbon Neutral): 지구온난화를 막기 위해 탄소 순(純) 배출량을 ‘0’으로 만드는 것.

기사 바로가기: http://kid.chosun.com/site/data/html_dir/2021/07/18/2021071800874.html