연구 전략

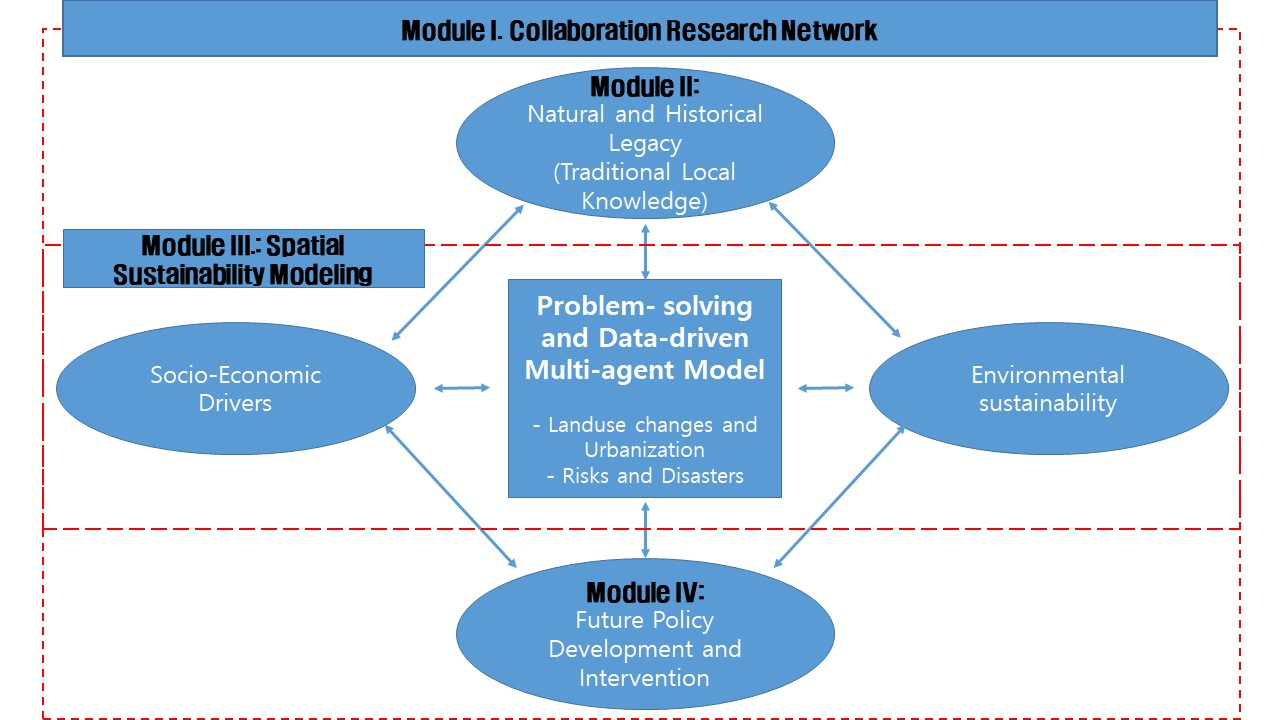

미래지구프로그램은 중장기 연구 발전 계획을 가지고, 4개로 모듈화된 연구 추진체계를 제시하는 바이다.

그림. 연구내용의 구성과 연구방법

- Module I: Building Research and Capacity Building Networks: 각 지역별 분야별 전문가 네트워크를 구축하고 지식 및 자료 공유플렛폼을 구축한다. 본 연구는 자료기반 정책제시를 목적으로 하기 때문에 각 지역의 연구전문가 이외에도 정책결정자와 NGO의 참여를 적극적으로 모색한다.

- Module II: Historical Legacy and Traditional Local Knowledge: 현재의 도시 및 공간구조를 결정하는데, 결정적인 영향을 미친 자연환경적 특성과 더불어 역사적 발전 및 전개과정을 분석한다. 동아시아 토지이용 및 공간구조 모델의 기초지식 및 배경을 제시하는 것이 이 모듈의 목적이다.

- Module III: Spatial Sustainability and Socio-ecological Drivers: 현재의 공간구조가 가지고 있는 지속가능성을 분야별로 검토하고 현재 공간구조에 영향을 미치는 자연환경적, 사회경제적, 그리고 정책적 요인들을 추출하여 그 상관관계를 규명한다. 이 과정을 통해 지역별 국가별 토지이용과 공간구조의 다양성과 일반성을 추출하고, 그 결과를 토대로 동아시아적 토지이용모델을 제시한다.

- Module IV: Adaptive Policy Development for Spatial Sustainability: 다행위자시스템을 기반으로 정책시나리오별 파급효과를 분석하고, 공간정책에 대한 각종 위험 및 기회요인들을 분석한다. 특히, 경제적인 성장과 지속가능성이라는 상반된 두개의 목적을 달성하기 위해 “globally responsible form of urbanization”의 이상적인 형태를 제안한다.

2024-2025년 주요연구 내용

본 연구사업의 준비단계로 Module I에 대한 체계적인 전문가 네트워크 구축과 더불어 현재 핵심적인 이슈들에 대한 국내외 동향을 분석한다.

- 2024년 시작하는 1차년도에서는 아시아와 한국이 당면한 주요 환경문제에 대한 현황파악과 협력방안을 모색하는 것에 주안점을 두고자 한다.

- 이 기간동안 공동연구는 모듈별로 사전준비작업을 진행하여, 2차년도부터 본격적인 연구가 진행될 수 있는 토대를 구축한다.

(1차년도 연구추진 계획)

1차년도에서는 분야별로 환경이슈들에 대한 비교분석과 더불어 이들을 종합하는 작업을 진행한다. 연구진들의 정례세미나 혹은 집담회를 통해, 그 결과를 발표하고 공유하는 과정에서 달성될 것으로 기대된다. 그 내용은 2025년 상반기를 목표로 단행본 형태로 출간한다.

- 각 참여연구자들은 자신들의 경험과 기존의 연구결과들을 종합하여 그 결과를 연구자들간 회의에서 발표하고, 그 결과를 토대로 단행본 원고를 작성한다.

- 발표내용은 1) 글로벌 기후환경 연구 동향 분석 및 정책 정보 파악, 2) 국내외 기후환경 분야 국제협력 추진 동향 분석, 그리고 3) 국제 기후환경기구 활동 현황 및 협력 방안 모색 등을 포함한다.

- 각 참여연구자들이 제시한 내용을 토대로 공동연구원과 참여연구원은 현재의 기후환경관련 네트워크 환경과 국제협력의 문제점들을 파악하고 그 개선방안을 제시한다.

- 연구결과가 어느 정도 가시화되는 시점에서 본 연구팀은 국제적인 협력네트워크 구축을 위해 국제학술대회를 추진하고자 한다. 마찬가지로 현재 본 과제의 연구비가 제한되어 있어 추가적인 경비를 확보하기 위해 노력한다.

- 이상의 연구 과정과 연구결과에 대한 교류활동을 서울대학교 연합전공 글로벌환경경영학 수강생들이 참관할 수 있도록 독려하고, 별도의 ‘미래지구 미래세대의 비전(가칭)’ 워크샵 프로그램을 분기별로진행하여 미래지구프로그램에서 제공하는 다양한 미래지구 플랫폼 기반 활동에 미래 세대의 참여와 관심이 이어질 수 있도록 노력한다.